Ma philosophie esthétique

Mon approche de la philosophie de l’esthétique a été majoritairement influencée par deux discours : la définition du sublime par Edmund Burke et le propos sur l’inconscient des surréalistes. Ces deux influences m’ont poussé à adopter un point de vue désacralisé et ancré dans l’intuition sur l’art, non pas comme un outil d’accès à un savoir universel ou partagé, mais comme un principe de cartographie interne.

Je développerai tout d’abord la vision d’Edmund Burke sur le sublime et mon interprétation personnelle de cette esthétique qui place le sublime comme but de l’expérience esthétique. Ensuite, je tenterai de placer cette théorie par rapport à celle développée par Schopenhauer et Kant en m’interrogeant sur le champ d’action de l’esthétisme et son propos par rapport à la recherche de savoir ontologique.

Dans un second temps, je m’attarderai sur la philosophie surréaliste et plus particulièrement sur André Breton pour expliquer en quoi je m’inspire de la méthode et en quoi je diffère de leur vision du savoir pour développer une théorie de l’art plus personnelle. Je m’attarderai sur le propos et les outils de cette théorie et sur son incompatibilité avec une théorie spéculative romantique telle que développée par Novalis, malgré des concepts similaires.

Recherche du Sublime

Dans sa Recherche philosophique sur l’origine de nos idées du sublime et du beau, Edmund Burke développe une parenté entre la terreur et le sublime : « Tout ce qui est propre à exciter les idées de la douleur et du danger, tout ce qui est en quelque sorte terrible, est source du sublime, c’est-à-dire capable de susciter la plus forte émotion que l’âme puisse ressentir. » Edmund Burke semble ici évoquer un concept proche de l’instinct de conservation, une sorte de réflexe de survie qui intervient face à la terreur. Ce réflexe, probablement dans le but d’augmenter nos chances de survie, placerait tous les sens en éveil, ce qui permettrait de porter une pleine attention à l’expérience esthétique. Bien que la terreur fasse appel à des mécanismes biologiques, elle peut également être intellectuelle, se résumant par une insécurité qui peut être physique ou psychique (comme face à une illusion d’optique). Pourtant, Edmund Burke inscrit totalement son expérience esthétique dans l’intuition (au sens kantien du terme, qui désigne le divers de la sensation) avec l’intensité d’intuition comme objectif et nos terreurs comme limite à franchir. Le sublime décrit dans cette théorie s’apparente donc à une crise existentielle qui offre la possibilité de vivre une intuition supérieure.

Ce concept pourrait s’apparenter à la crise nécessaire à l’extase décrite par Schopenhauer. En effet, Schopenhauer décrit dans sa Métaphysique du beau une recherche de savoir ontologique (qui vise à trouver l’essence d’une chose) entravée par la soumission de nos sens, et donc de notre intuition, au but de notre volonté propre. Cette volonté peut être comparée à notre essence qui, avec une emprise similaire à l’instinct, nous empêche de percevoir celles des choses qui nous entourent. Schopenhauer évoque alors une crise qui permettrait de faire abstraction de notre état de soumission à notre volonté et ainsi d’accéder aux vraies essences des choses.

Cependant, cette crise est bien différente de celle qui est définie par Edmund Burke. Ici, il n’est pas question de prendre de la distance par rapport à notre individualité, mais au contraire de porter une attention particulière (en opposition avec une vue plus universaliste) sur notre condition particulière grâce à un réflexe viscéral instinctif. On parle ici d’utiliser la soumission de nos sens pour atteindre une expérience intuitive complète. La philosophie et l’art forment dans ce cas deux chants complètement différents, car l’art ne mène à aucun savoir ontologique, seulement à une expérience intuitive personnelle.

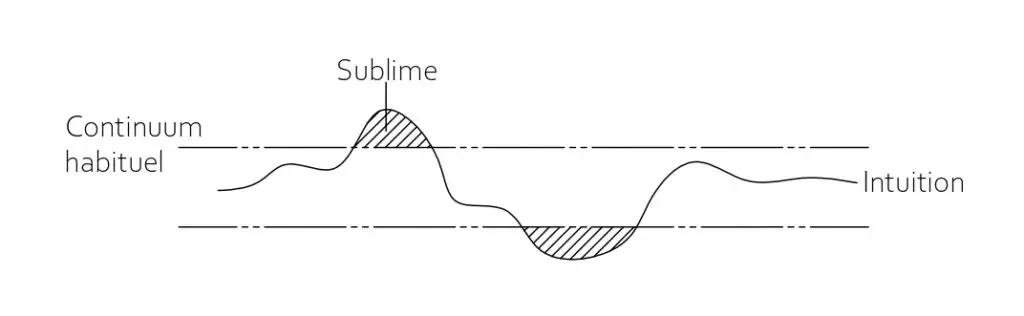

Un point de vue sur l’art qui en résulte (qui a pour objectif le sublime) est une vision de l’art comme vecteur d’émotion, qui entre en rupture avec le continuum habituel de nos sens (ensemble des indicateurs de normalité qui nous permettent d’assurer une sécurité intellectuelle). Dans ce sens, la capacité de l’art est celle de nous mettre en insécurité et son objectif est l’expérience intuitive.

Si l’on reprend le diagramme de Kant sur la faculté de connaître, le sublime prend place dans l’imagination (le propos porte sur l’intuition, mais la perception brute de celle-ci est impossible directement selon Kant : la matière des sensations reste privée) et est provoqué par un échec de la schématisation, une incapacité de l’entendement à assurer une sécurité intellectuelle. En effet, les idées de la douleur et du danger citées par Edmund Burke ne sont pas uniquement liées à notre caractère d’être humain, mais également à notre construction personnelle et à notre contexte d’évolution. Notre entendement exerce une influence indirecte sur notre capacité à toucher le sublime.

Cela place donc l’expérience esthétique du sublime en dehors du champ de l’entendement, ou plus précisément, l’entendement constitue un cadre à dépasser (le continuum habituel) pour permettre une expérience intuitive complète. L’art sublime existe uniquement dans l’imagination par l’intuition et se construit en négation de l’entendement qui ne peut exister en même temps. Cette négation de l’entendement suppose qu’un discours évaluatif n’est possible qu’en dehors de l’expérience artistique, avec laquelle il doit prendre de la distance pour permettre son existence. L’art ne peut être vécu et évalué en même temps.

La question du beau, défendue par Kant et impliquant une harmonie des sens, a peu d’impact sur l’idée de l’art sublime, car l’harmonie des sens ne constitue pas forcément une rupture capable de nous plonger dans la terreur. Le beau n’est pas la question de l’art sublime. Une notion de libre jeu des facultés propre à l’objectif sublime de l’art demanderait des modifications par rapport à celle de Kant. Ici, ce sont l’intuition et l’imagination qui entrent en résonance, non dans un sentiment d’harmonie, mais dans une escalade dont le point d’aboutissement est le sublime. Le désintéressement de l’art est lui aussi remis en question, car la terreur place le public en position de besoin, le besoin de répondre à l’insécurité provoquée par l’œuvre. Il y a donc un intérêt à rétablir sa sécurité intellectuelle.

Il existe cependant un moyen de réintroduire le chant de l’entendement dans l’expérience artistique du sublime, ou du moins d’y introduire une expression de notre condition. Cette méthode repose sur la capacité de l’inconscient à synthétiser sous forme intuitive l’ensemble des facteurs qui ont contribué à notre construction intellectuelle.

Inconscient et surréalisme

Ma deuxième grande influence dans ma construction personnelle d’une philosophie de l’art est le discours des surréalistes sur l’inconscience, particulièrement celui de Sdzislaw Beksinski de l’école polonaise. Son discours se caractérise par un refus total d’interprétation de ses œuvres. Il voit sa pratique comme de la photographie de rêve, pas comme une retranscription littérale de ces rêves, mais comme un processus automatique où la composition repose sur l’inconscient. Le thème de l’inconscient ou de l’onirisme est central dans le mouvement surréaliste, théorisé en 1924 par André Breton dans son Manifeste du surréalisme. Ce mouvement cherche à mettre en évidence le fonctionnement réel de la pensée sans qu’elle soit dénaturée par notre raison, nos préoccupations morales, ou esthétiques. André Breton voit dans l’automatisme un moyen de « débrancher » notre raison pour accéder à l’inconscient qui, à ses yeux, renferme une réalité supérieure. Il croit en un profond lien qui unit réalité et inconscient de sorte que l’inconscient contiendrait une synthèse inaccessible sur nous (notre fonctionnement/essence) et sur nos perceptions réelles du monde (intuition brute). On peut observer une similitude avec le besoin de Schopenhauer d’échapper au contrôle de la Volonté pour percevoir l’essence des choses, à l’exception près que la Volonté est ici incarnée par la raison qui nous empêche de saisir notre propre essence. La notion d’automatisme est très présente chez les surréalistes, et elle induit pour moi une sorte de neutralité par rapport à son œuvre, ou du moins une absence d’auto-analyse immédiate pour rester dans un rapport purement émotionnel (intuitif).

Théorie de la condition (personnelle)

Ma définition de l’inconscient diffère cependant de celle des surréalistes. En effet, elle s’écarte d’un inconscient collectif (archétype commun à toute l’humanité) qui renfermerait une vérité absolue ou une information universelle. Elle se caractérise plutôt comme une expression frontale et homogène de notre condition personnelle.

Par condition, j’entends l’ensemble des « règles » propres qui constituent notre développement personnel, à la fois des principes universels de l’être humain, des influences sociétales, et des marquages personnels. Ces trois catégories constitutives de notre condition pourraient être classées du plus universel au plus personnel comme suit : l’influence anthropologique, qui regrouperait nos biais cognitifs, nos instincts, et toutes nos limites en tant qu’être humain ; ensuite, l’influence sociologique, qui dépend du contexte sociologique et politique à petite, moyenne, et grande échelle ; et enfin, l’influence personnelle, qui est influencée par les événements personnels tels qu’une maladie ou un accident.

Et par homogène, j’entends que l’expression de l’inconscient regroupe ces trois catégories conditionnelles sous une forme qui ne permet pas de distinguer une influence d’une autre. C’est cette homogénéité entre notre condition universelle et personnelle qui rend impossible de tirer des vérités purement universelles de l’expression de l’inconscient. L’intellectualisation impossible du produit que constitue la condition la place de facto dans une catégorie séparée de la philosophie, en opposition avec la révolution romantique. La condition peut être considérée comme une catégorie de connaissance synthétique, mais qui ne peut interagir avec d’autres savoirs et, par conséquent, ne peut résoudre l’opposition entre la forme discursive de la philosophie et son contenu ontologique. L’art n’a aucun compte à rendre à la philosophie, qui constitue un domaine parallèle à la recherche de l’origine et de l’essence des choses, alors que l’art ne peut exprimer qu’un aboutissement, une finalité homogène. La sacralisation de l’art et la volonté de l’utiliser comme outil de spéculation pour permettre à la philosophie d’affronter ses contradictions, comme défendu par les romantiques, ne peut aboutir si l’on prend en compte la séparation hermétique entre le savoir ontologique et la connaissance de sa propre condition. Novalis décrit un concept similaire à la condition, qu’il nomme la Vie. Il la place précisément entre le moi et le non-moi comme une synthèse des deux qui englobe ces deux états. Mais il considère la Vie comme le fondement de l’être. Pourtant, à mes yeux, si la Vie synthétise un état partiellement extérieur (le non-moi), elle ne peut être qu’un résultat homogène qui ne désigne aucun fondement, mais plutôt l’aboutissement d’une accumulation de transformations d’un sujet.

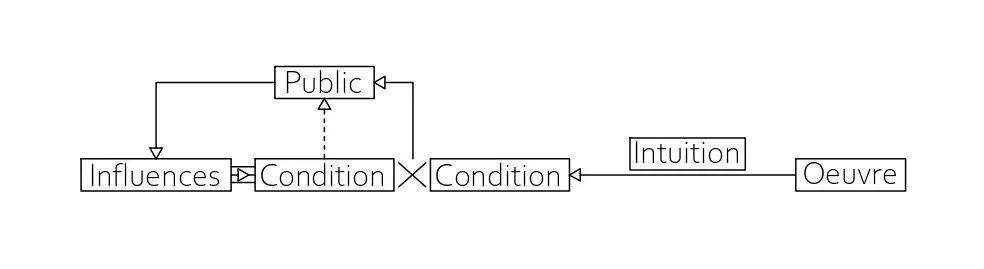

L’artiste peut, grâce aux procédés de l’art, utiliser son inconscient pour transformer un état de sa condition propre sous forme d’expérience intuitive. L’œuvre est alors le témoin d’un état passé de la condition de l’artiste.

Le caractère profondément individuel de l’art lié à l’inconscient pose la question de sa réception par un public et de sa compatibilité avec l’objectif du sublime, dont le cadre est propre à chacun. En effet, si le propos de l’art est d’exprimer la condition de l’artiste comme une entité homogène dont les clés de compréhension ne sont connues inconsciemment que par l’artiste lui-même, alors la compréhension ou l’interprétation d’une œuvre ne sont pas possibles avec les clés dont nous disposons. Autrement dit, si l’art a un sens, il n’en a que pour l’artiste, et contempler une œuvre d’art revient à interpréter un message qui ne nous est pas directement adressé dans un code qui nous est inconnu.

Néanmoins, la confrontation, ou la résonance, entre notre condition et celle exprimée de l’artiste, forcément différente, constitue pour le public le centre de l’expérience artistique. D’une façon similaire à l’artiste qui utilise son inconscient pour transformer sa condition en expérience intuitive, le public utilise son intuition pour confronter un témoin de la condition de l’artiste à sa propre condition. De sa réaction à cette confrontation, le public peut acquérir du savoir sur sa propre condition. Ce mécanisme fait de l’inconscient l’outil de l’artiste et de l’intuition celui du public.

L’altérité totale que représente la confrontation avec une condition étrangère est primordiale, car elle offre la possibilité aux publics de connaître le sublime. Elle constitue la rupture avec le continuum habituel de nos sens capable de faire naître la terreur et donc l’expérience intuitive maximale. L’intuition étant précisément l’outil du public pour expérimenter d’autres conditions. Ce point de vue suppose qu’un artiste ne peut connaître le sublime d’une œuvre qu’il a lui-même créée, mais également que le sublime peut permettre au public une expérience de confrontation totale avec l’altérité.

Ma conception de l’art pourrait donc se résumer par un dialogue entre l’artiste et l’artiste, où le public est témoin et pas destinataire du message. Le public et l’artiste retirent des choses très différentes du processus artistique.

Conclusion

Pour conclure, je dirais que ma perspective philosophique sur l’art se scinde en :

Une expérience esthétique, définie comme le franchissement d’une limite de notre entendement qui nous place dans un état d’intuition maximal. Une expérience esthétique dont le sublime serait l’aboutissement, les sentiments la matière et dont la terreur serait le principal mécanisme. Cette esthétique ne concerne que la personne réceptrice, les raisons de la terreur n’ont pas d’importance et peuvent aussi bien être naturelles que le fruit du travail (ou de la destruction) humaine. Le message, s’il existe, n’a pas d’influence sur le sublime.

Une philosophie de l’art, qui prend comme sujet l’expression et la confrontation des conditions comme entité individuelle, synthétique et homogène. La condition incarne la construction interne d’un individu dans ce qu’il a de plus universel et de plus personnel à la fois. L’humain dispose de deux outils pour communiquer sa condition : l’inconscient pour en créer un témoin transmissible sous forme d’une expérience intuitive, et l’intuition pour expérimenter un témoin et le confronter à sa condition. Cependant, la nature homogène de la condition empêche de déduire un savoir précis d’un témoin qui reste irrémédiablement lié à son émetteur, ce qui ne permet pas la recherche de savoir ontologique dans l’expression des conditions, mais seulement une connaissance indirecte de sa propre condition. Ce lien profond entre l’art et l’individualité de son émetteur ne permet pas une spéculation générale à partir d’expression artistique, mais la restreint à une spéculation personnelle sur notre condition.

Bibliographie

SCHAEFFER, Jean-Marie, 1992. L’art de l’âge moderne: l’esthétique et la philosophie de l’art du XVIIIe siècle à nos jours. Paris : Gallimard. NRF essais. ISBN 978-2-07-072537-3.

« The terror, or how writing history? – Université libre de Bruxelles », [sans date]. [consultable en ligne]. [Consulté le 7 juin 2022]. Disponible à l’adresse : https://cibleplus.ulb.ac.be/discovery/fulldisplay/cdi_scopus_primary_633013333/32ULDB_U_INST:32ULB_VU1

ASSOUN, Paul-Laurent, 2009. L’œuvre en effet. La posture freudienne envers l’art. Cliniques méditerranéennes. 2009. Vol. 80, n° 2, pp. 27 39. DOI 10.3917/cm.080.0027.

BRETON, André, 1924. Manifeste du surréalisme. Paris, France : Éd. du Sagittaire.

BURKE, Edmund et GIRONS, Baldine Saint, 1998. Recherche philosophique sur l’origine de nos idées du sublime et du beau. Vrin. ISBN 978-2-7116-0097-7.

DECIMO, Marc, 2012. Jean-Pierre Brisset et «la folie de l’insolite» considérée du point de vue de Marcel Duchamp, d’André Breton, de Raymond Queneau, de Michel Foucault et de quelques autres: LE SURREEL ET L’INCONSCIENT. Topique. 2012. N° 119, pp. 71 86.

SHERINGHAM, Michael, 2017. André Breton et l’avènement du sujet surréaliste. Voix, Traces, Avènement. 2017. pp. 53 68.

Sitographie

« DmochowskiGallery.net – Introduction au Musée Virtuel de Zdzisław Beksiński ». [consultable en ligne]. [Consulté le 6 juin 2022]. Disponible à l’adresse : http://beksinski.dmochowskigallery.net/introduction.php

BEX, 2012. Zdzislaw Beksinski Gallery: Zdzislaw Beksinski interview. Zdzislaw Beksinski Gallery [consultable en ligne]. 29 février 2012. [Consulté le 6 juin 2022]. Disponible à l’adresse : http://zdzislawbeksinski.blogspot.com/2012/02/zdzislaw-beksinski-interview.html